Éditorial du dimanche 23 mars 2025

Ann Montreuil, éditorialiste

J’ai touché le fond du baril ce 4 mars en écoutant attentivement le discours prononcé par Donald Trump face au Congrès américain.

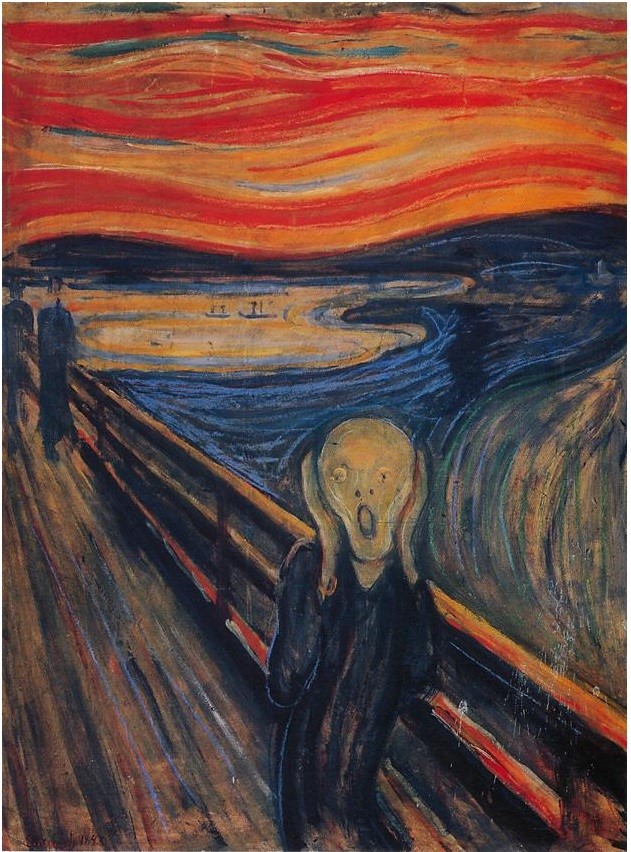

À la fin de cette litanie de mensonges, de déclarations indécentes et incendiaires, d’utilisations manipulatrices de la misère des uns pour justifier des politiques sujettes à générer de la misère chez les autres, j’ai eu l’impression d’une surdose.

Je ne me sentais pas bien, comme une boule dans les tripes, comme une nausée de l’âme. Étais-je en toxicose politique?

Je ne vise pas un sevrage total mais plus de sobriété dans l’assimilation des informations sans tomber dans l’apathie ou l’indifférence qui me semblent des maux qui affadissent la vie en société.

Ce mal-être a un nom: la politico-anxiété ou stress socio-politique. Comme ce concept est récent, il ne bénéficie encore d’aucune définition scientifique ni consensuelle mais je ne doute aucunement qu’il sera objet de recherche plus exhaustive dans les prochaines années.

Il ne s’agit pas d’une maladie psychiatrique mais d’un type d’anxiété portant sur la situation politique sujette à être objet de crainte chez certaines personnes.

À observer autour de moi je constate sans effort que je ne suis pas la seule à qui cela s’adresse…

Le site de l’Université du Wisconsin-Madison, sous l’onglet du service de santé universitaire, indique comment le reconnaître, le gérer et offre des outils pour ce faire à ses étudiants car les jeunes y sont particulièrement sensibles. L’utilisation plus effrénée des réseaux sociaux y contribue sûrement.

Le contexte actuel est favorable à l’éclosion de la politico-anxiété susceptible d’émerger lorsqu’il y a des circonstances de menaces, d’imprévisibilité, d’impuissance, de remise en question des besoins des individus.

De façon plus concrète l’instabilité politique (crises gouvernementales, révolution,…), les processus électoraux (avec leur charge de polarisation source de conflits), les politiques publiques controversées (réformes affectant les besoins et droits fondamentaux des citoyens), la toute-puissance de l’état (plus il y a bâillonnement du contre-pouvoir et impunité, plus l’impact est fort), la couverture médiatique (en martelant les problèmes, laissant circuler un langage intense qui exacerbe les émotions et nourrissant les biais cognitifs des populations), les crises économiques, le déclassement (perte d’appartenance à un groupe social ou l’affaiblissement de la puissance ou de la stature du pays) sont autant de facteurs nourrissant la politico-anxiété et force est de constater que nous pouvons cocher plusieurs de ces éléments aujourd’hui.

Le symptôme en est essentiellement un d’anxiété avec par exemple un sentiment d’angoisse ou de peur, la difficulté à détourner son attention de l’objet du stress (on sait tous qu’il est inné d’être à l’affut du mammouth), une impression d’impuissance, de la colère et de l’agressivité, un enfermement en recherchant des informations qui corroborent nos craintes, la déception…

Comment y faire face?

La première réaction est de blâmer les politiciens mais le problème s’étend à l’ensemble d’une société qui a de la difficulté à parler des divergences d’opinions. Le nettoyage de notre maison demeure toujours la première étape en cherchant à l’intérieur de nous les maux que nous voulons éradiquer du monde. Ça me fait penser à la poutre…

Donc échanger, en parler, libérer ses inquiétudes, chercher ensemble…

Ensuite lutter contre les biais, s’exercer à comprendre les besoins de tous et chacun afin de ne pas accentuer les fossés mais construire des ponts pour créer un monde gagnant-gagnant. Il n’y a pas de société civile (civilisée) sans dialogue.

Accepter qu’il n’est pas possible de tout contrôler et avoir la sagesse de reconnaître ce qui échappe à notre contrôle pour avoir accès à une paix intérieure.

Savoir fermer des tiroirs en temps voulu pour en ouvrir d’autres afin de ne pas passer à côté de ce que la vie nous offre au quotidien.

Ne pas pour autant s’enfermer dans l’inertie et comme le proclamait justement un président américain… «ne pas se demander ce que notre pays peut faire pour nous mais ce que nous pouvons faire pour notre pays»… Cela concentre notre énergie à une juste place, à notre échelle et diminue notre sentiment d’impuissance et peut être opportunité de solidarité.

Alain disait que «pour être pleinement heureux, il faut accepter l’imprévu, les changements de voies… le trouble des émotions… pour être heureux il faut se comporter en acteur». La place de victime n’est jamais confortable. Dany Laferrière le disait autrement: «Ce n’est pas en détestant le dictateur qu’on le combat le mieux, mais en demeurant heureux malgré lui».

Parce que le bonheur réside dans le temple de notre esprit, exercer notre faculté de décider ce qui peut y entrer et y demeurer fait partie de nos prérogatives. Laissons-y une place à la prière et à l’espérance.